Musik ist ein wesentlicher Bestandteil aller menschlichen Kulturen aller Zeiten. Aber daraus folgt nicht, dass der Zugang zu Musik vor der Mitte des 20. Jh. gleich verteilt war. Im Gegenteil, bis 1700 (als von Hamburg und London ausgehend, die ersten öffentlichen Musikkonzerte veranstaltet wurden) spielte Musik im Leben der meisten Menschen keine größere Rolle. Dies hat sich über die 300 Jahre bis heute dramatisch geändert. Nur wenige Kulturgüter sind heutzutage so allgegenwärtig, wie Musik. Entsprechend hat sich die Kultur des Musikhörens, d.h. die Summe aller Traditionen, Verhaltensweisen, Erwartungen, Regeln, Rituale, Sinngebungen sowie Vorrichtungen und Gerätschaften, die mit dem Musikkonsum verbunden sind, seit der Neuzeit stark gewandelt:

I. Das Musikhören vor 1900

Vor ca. 1900, wenn Sie Musik hören wollten, mussten Sie selber ein Instrument spielen lernen oder wohlhabend genug sein, um jemand anderen dafür bezahlen zu können (Abb. 1).

Abb. 1 – Abraham Bosse – Musikgesellschaft

Schon seit dem Mittelalter gehört es zu jeder soliden Ausbildung eines jungen Menschen, dass er oder später auch sie ein Musikinstrument spielen lernt. Diese Praxis wurde in die Erziehung des aristokratischen Nachwuchses übernommen – später mit dem Aufstieg des Bürgertums auch von gutbürgerlichen Familien, die ihren adligen Vorbildern nachzuahmen trachteten. Ab dem 19. Jh. verlagerte sich diese Praxis mehr auf die Ausbildung des weiblichen Nachwuchses, weil es vermeintlich den Chancen auf Verheiratung der Töchter förderlich war.

Bis ca. 1660 war selbstbestimmtes Musikhören primär reichen – zumeist aristokratischen Haushalten – vorbehalten, die für ihre abendliche Unterhaltung oder ihre festlichen Ereignisse (Bankette, Hochzeiten, Beerdigungen etc.) professionelle, am Anfang fahrende, Musiker beschäftigten, später auch dauerhaft in ihren großen Haushalten anstellten (Abb. 2):

Abb. 2 – Adolph Menzel – Flötenkonzert, 1852

So unterhielten z.B.

- die Kurfürsten von Sachsen eine über 50-köpfige Hofkapelle an deren Spitze so herausragende Persönlichkeiten wie Heinrich Schütz, Johann Heinichen, Jan Zelenka und Johann A. Hasse oder Carl Maria von Weber standen. Die einstige Hof- und heutige Sächsische Staatskapelle, ist seit ihrer Gründung von Moritz von Sachsen im Jahr 1548 bis heute seit knapp 500 Jahren ununterbrochen an der Weltspitze der Musikindustrie.

- die Fürsten Esterhazy eine 20-köpfige Hofkapelle (gegr. ca. 1664) der u.a. ein Haydn und Hummel als Kapellmeister vorstanden

- die Kurfürsten von der Pfalz ab 1720 mit der über 40-köpfigen Mannheimer Hofkapelle eines der einflussreichsten Orchester der Musikgeschichte, dem so bedeutsame Persönlichkeiten wie Johann Stamitz, Georg Joseph Vogler oder Franz Xaver Richter angehörten.

Die meisten heutigen Spitzenorchester, wie die Wiener Philharmoniker (gegr. 1842) oder die Berliner (gegr. 1882), die New Yorker (gegr. 1842) oder das Chicago Symphony Orchestra (gegr. 1891) oder das aus Boston (gegr. 1881) bzw. das Koninklijk Concertgebouworkest (gegr. 1888) sind selbstverwaltete Vereine bürgerlicher Provenienz, die allesamt einer Gründungswelle des 19 Jh. entstammen.

Die Masse der damaligen Menschen konnte Musik allerdings nur zu bestimmten Festen fremdbestimmt, im öffentlichen Rahmen genießen (z.B. als Kirchenmusik während des Hochamtes oder zur Kirmes oder bei Hochzeiten etc.) oder selber spielen (Volksmusik) (Abb. 3):

Abb. 3 – Abraham Teniers – Kirmesfest, 1646

Ab ca. 1600 und dem Aufstieg des Bürgertums entstand ein bedeutender Wirtschaftszweig der Musikproduktion für geübte Amateure, die Musik zuhause im Familienkreis einübten und gemeinsam spielten. Der größte Teil des kammermusikalischen Oeuvres aller Komponisten zielt auf diese Kundenschicht. Verlage, wie John Walsh in London (Händel) oder Estienne Roger in Amsterdam (Corelli, Vivaldi) oder Le Cène (Geminiani, Locatelli) waren Weltkonzerne in ihrer Zeit, die primär von dieser zumeist bürgerlichen Kunden-Schicht lebten. Die Publikationen hatten z.T. auch explizit pädagogischen Charakter und trugen Titel wie „Der getreue Music-Meister“ (Telemann, 1728) (Abb. 4), der diese Veröffentlichung geschäftstüchtig als Subskription anbot – mit Fortsetzungen alle 14 Tage:

Abb. 4 – Deckblatt, G. Ph. Telemann „Der getreue Music-Meister“, 1728

oder die Clavierübungen von Johann S. Bach in vier Teilen (veröffentlicht 1731 – 1741; „Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertigt“) oder „Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach“ (Bach, 1725), mehr für den eigenen Hausgebrauch, und später z.B. die Schubertiaden des frühen 19.Jh.. Danach kamen Veröffentlichungen mit dem Zusatz „Leicht gesetzt von… „ auf dem Frontblatt hinzu – ab dem 19.Jh auch für Tasteninstrument.

Mit dem steigenden Interesse einer zunehmend gebildeten bürgerlichen Schicht, entstanden ab dem späten 17. Jh. bürgerliche Musikvereine (Collegia Musica) mit regelmäßigen öffentlichen Konzertveranstaltungen. Die ersten öffentlichen Konzerte eines Collegium Musicum fanden 1660 in Hamburg unter der Leitung von Matthias Weckmann statt – noch gratis. Das erste öffentliche Konzert gegen Eintrittsgeld wurde 1672 von John Banister in London organisiert. Stand öffentliche Musikdarbietung ohne Tanz zuvor immer in einem religiösen oder höfischen Zusammenhang, mit Liturgie, Zeremonie oder Bankett verbunden, wurde sie jetzt erstmals als selbstzweckhafte Kunstübung verstanden. Die Musik emanzipierte sich als Kunst (!). 1710 wurde in London die erste öffentliche Konzertorganisation, die Academy of Ancient Music (1710–92), eröffnet, auf die die von Telemann organisierten Konzert-Reihen 1713 in Frankfurt am Main und 1723 in Hamburg folgten. Parallel dazu begann das von Telemann 1701 in Leipzig gegründete und seit 1720 unter der Leitung von Georg B. Schott stehende Collegium Musicum seine berühmte Kooperation mit dem Café Zimmermann, die ab 1729-41 von Johann S. Bach geleitet wurde. Weiters gab es die Concerts spirituels in Paris (1725–91), oder die ersten Abonnement-basierten Konzerte, die sog. Bach-Abel-Konzerte in London (1765–82), mit dem Bach-Sohn Johann Christian).

Ein Kompromiss für Leute, die entweder unfähig oder unwillig waren, ein Instrument zu erlernen, aber dennoch in den eignen vier Wänden nicht auf Musik verzichten wollten, stellten aufziehbare, mechanische Musikautomaten dar, die ab dem 16. Jahrhundert für primär bürgerliche Kunden erzeugt wurden (ab ca. 1796 als Spieldosen auch in Uhren). Sie spielten zunächst auf Pfeifen oder Musikkämmen (Abb. 5):

Abb. 5 – Walzen-Musikautomat von Nicole Frére, ca. 1850

Die entsprechenden Musikdatenträger gab es zumeist entweder in Walzen- oder in Plattenform – später auch in Papierform – und waren auf den Automaten auswechselbar. Bemerkenswerter Weise waren diese Datenträger digital! Schauen Sie sich einmal genau eine solche Walze an. Die Musik ist in einem Code (pro Zahn) fixiert der seine Informationen aus nur 2 Zuständen definiert: „Stift“ und „kein-Stift“, d.h. „1“ oder „0“, „an“ oder „aus“.

Der Musikkonsum blieb im Wesentlichen so, bis zum Ende des 19. Jh.. Die einfachen Musikautomaten, die ab 1800 weite Verbreitung fanden, haben die Kultur des Musikhörens noch nicht merklich verändert, weil ihr Repertoire recht eingeschränkt war und ihr Klangreichtum wenig Emotionalität vermitteln konnte. Wollte man „echte“ Musik hören, musste man nach-wie-vor selber spielen oder andere dafür bezahlen. Für letzteres hatte sich immerhin in allen europäischen Metropolen ab ca. 1700 ein reiches kommerzielles Konzert- und Opernleben entwickelt, an dem schon große Teile der Gesellschaft teilhaben konnten. Aber ab dem späten 19. Jh. kamen dann Maschinen auf, die zuhause „echte“ Musik machten, ohne dass die Haushaltsmitglieder selber Musikinstrumente üben und spielen mussten. Nicht-überraschender Weise kam, mit dem Aufkommen dieser Gerätschaften, die Kultur der Hausmusik nach 300 Jahren zum Ende.

Waren die ersten Musikautomaten noch per Aufzug angetriebene kleine Tischapparaturen, wurden sie im Laufe der Zeit immer größer (z.B. Jahrmarktorgeln) und entwickelten sich schließlich zu hochkomplexen Automaten, die ganze „Bands“, bestehend aus Klavier, Violinen, Pfeifen und Schlagzeug, später sogar mit Hilfe elektrischer Motoren musizieren lassen konnten. Ihre Musikdatenträger waren, neben Walzen oder Platten, Lochstreifen aus Papier („Orchestrion“ oder „Polyphon“ Abb. 6):

Abb. 6 – Orchestrion „Violano Virtuosa“, von Mills Novelty, ca. 1900

Ein erster Höhepunkt aus musikalischer, sowie audiophiler Sicht, war das Welte-Mignon-Reproduktionsklavier der Firma M. Welte & Söhne in Freiburg, dessen Technologie 1905 patentiert wurde (Abb. 7):

Abb. 7 – Vorsetzer Welte-Mignon, 1906

Es benutzte als Tonträger Lochstreifen aus Papier mit 100 Steuerungsstreifen, mit denen eine weitgehend authentische Aufnahme und Wiedergabe von Klavierstücken in allen Details des Anschlages, der Anschlagsdynamik, der Agogik sowie des Pedalspiels möglich waren. Diese Aufnahmen sind auch heute noch spektakulär und von atemberaubender Qualität. Alles was um 1900 in der Klavierwelt Rang und Namen hatte, kam in eines der beiden Aufnahmestudios von Welte in Freiburg oder Leipzig, um seine Kunst für die Nachwelt festzuhalten; so z.B. die Komponisten Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Alexander Skrjabin, Max Reger, Edvard Grieg, Enrique Granados, Gustav Mahler, Richard Strauss und George Gershwin oder die Pianisten Carl Reinecke, Ignacy Jan Paderewski, Ferruccio Busoni, Artur Schnabel, Edwin Fischer, Walter Gieseking, Vladimir Horowitz und Rudolf Serkin.

Allerdings blieb das Welte-Mignon System oder die Orchestrions und Polyphone nur sehr reichen Personen bzw. Hotel- und Linienschifffahrtsgesellschaften vorbehalten. Sie kosteten schlicht ein Vermögen.

Deutlich günstiger, aber weniger „audiophil“ waren die sog. „Théatrophone“ vom französischen Luftfahrtpionier und Erfinder Clément Ader (Abb. 8). Ader hatte an der Weiterentwicklung des Telephonsystems von Alexander G. Bell gearbeitet und in Paris um 1880 ein eigenes Telephonnetz aufgebaut. Während der Internationalen Elektrizitätsausstellung, Paris, 1881 ließ er über seine Telephonlinie Opernaufführungen (in Stereo!) aus der Opéra Garnier elektrisch in einen 2km entfernten Raum im Palais de l’Industrie an der Avenue des Champs-Élysées übertragen, wo diese Signale über zwei Telefonhörer von Opernfreunden abgehört werden konnten. Auch die Internationale Elektrische Ausstellung 1883 in Wien präsentierte die Übertragung von Klängen aus der Wiener Staatsoper mit Aders Théatrophonen. Kommerziell betrieben wurde das Théatrophon in Paris von 1890 bis 1932 mit Münzautomaten (10 Minuten für 1 Franc, 5 Minuten für 50 Cents), wobei das Angebot um die Übertragung von Gottesdiensten und das Verlesen aktueller Nachrichten erweitert wurde. Somit stellt das Théatrophon sowohl inhaltlich als auch technisch einen direkten Vorläufer des Hörfunks bzw. des Streamings dar.

Abb. 8 – Münz-Theatrophone, ca. 1881

II. Das Musikhören ab 1900

Bis 1900 waren alle musikalischen Veranstaltungen völlig ephemere, einmalige, unwiederbringliche Ereignisse. Auch die Konzerte der größten Künstler bis ca. 1900 konnten nur von den im Konzert Anwesenden und auch nur während des Konzertes genossen werden. Nach dem Konzert war die künstlerische Leistung für immer verloren – was blieb, war einzig die Erinnerung von denen, die dabei waren. Ab ca. 1900 gelang es der Menschheit, Klänge einzufangen, haltbar zu machen und bei Bedarf „wieder zu geben“. Es kam die Musikwiedergabe zuhause auf, so wie wir sie heute kennen – mit mehr oder weniger bezahlbaren Apparaten – erst Wachswalzen, dann Schelllack- später Vinylplatten, Radio, Band und schließlich CD und Streaming. Aufgrund der enormen Verbreitung dieser Geräte, wird Musik seit ca. 1900 von den meisten Menschen nicht mehr „live“, sondern überwiegend mittels Geräten erlebt. Tonträger und Technik sind dadurch zentral für das Hörerlebnis und die Kultur des Musikhörens geworden. Und auf diesen technischen Aspekt wollen wir uns im Folgenden konzentrieren.

Es fing alles klein an: Als Nebenprodukt seiner Forschungen in der Telekommunikation entwickelt Th. A. Edison 1877 ein wachswalzenbasiertes Aufnahme- und Wiedergabegerät mit Tiefenschrift, den Phonographen (Abb. 9). Es war eigentlich für Diktatarbeiten im Büro konzipiert. Nachdem das Gerät am 6. Dezember 1877, nach vielen vergeblichen Bemühungen, fertiggestellt worden war, wurde auch die erste Aufnahme gemacht, indem Edison in den Trichter „Hallo“ und noch einmal „Hallo“ sagte. Anschließend sang er das englische Kinderlied „Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go“, das er seinen Mitarbeitern nach der Aufnahme vorspielte. Edison war nicht der erste Mensch, der eine Tonaufzeichnung gemacht hatte. Diese Ehre gebührt dem französischen Drucker, Buchhändler und Erfinder Édouard-Léon Scott de Martinville und dem von ihm entwickelten „Phonautograph“. Dieser konnte Töne zwar aufnehmen, aber nicht wiedergeben. Edisons Phonograph dagegen, konnte Töne aufnehmen und wiedergeben und somit ist Edison der erste Mensch, der seine eigene Stimme auf einer Aufzeichnung hörte.

Abb. 9 – Edison Phonograph, ca. 1900

Diese Idee greift Emil Berliner auf und entwickelt ein plattenbasiertes Aufnahme- und Wiedergabesystem mit Seitenschrift in spiralförmiger Rille, das er „Grammophon“ nennt. 1887 meldet er es zum Patent an (Abb. 10). Die Schallplatte war geboren!

Abb. 10 – Gramophone Victor III von der Victor Talking Machine Co., ca. 1910

Die Probleme früher Walzen- und Plattensysteme, wie schlechte Klangqualität, geringe Spieldauer, mangelnde Vervielfältigungsmöglichkeiten etc. wurde Schritt für Schritt verbessert, so dass ab 1895 Schallplatten in Schellack mit einem Durchmesser von 25cm und einer Rotationsgeschwindigkeit von 78 U/Min. kommerziell verfügbar waren – ab 1904 auch beidseitig bespielt. Allerdings musste im Zuge dessen die Aufnahmemöglichkeit aufgegeben werden. Die Platten wurden vorbespielt und konnten nur noch abgespielt werden. Da Schelllackplatten ca. 70% an Gesteinsmehl enthalten (und ca. 30% Schelllack mit Zusätzen), waren sie härter als der Stahl aus denen die Abspielnadeln gefertigt waren, mit der Folge, dass die Nadel sich im Laufe des Abspielens einer Plattenseite, binnen weniger Minuten auf das Rillenprofil einschliff und in den Rillengrund kratzte, so dass die Nadeln nach jeder Plattenseite gewechselt werden mussten.

Da Berliner mit seinem System eine wesentlich höhere Klangtreue erreicht als die Edisons Phonographen, fokussiert sich Berliner mit seiner Erfindung auf die Unterhaltungsindustrie. Hierzu gründet er mehrere Gesellschaften, die die gesamte Wertschöpfungskette der Musikwiedergabe kontrollieren – von der Aufnahme über die Plattenproduktion bis zur Herstellung und Vertrieb der Plattenabspielgeräte:

- 1898 gründet er die Gramophone Company in London und New York, die u.a. die Muttergesellschaft von „His Master’s Voice“ wird und sich später zu EMI in England und, nach Fusion mit der Columbia Graphophone Company 1931, zu Columbia Records in den USA entwickelt.

- Ebenfalls 1898 gründet er gemeinsam mit seinem Bruder Josef die „Deutsche Grammophon Gesellschaft“, die bis heute existiert.

- 1901 gründet er, gemeinsam mit Eldridge R. Johnson, die „Victor Talking Machine Company“ die sich 1929 durch Übernahme durch die Radio Cooperation of America zu RCA Victor entwickeln wird.

Ab August 1898 entstanden im Keller des Firmenhauptsitzes der Gramophone Company in der Londoner Maiden Lane 31 die ersten europäischen Schallplattenaufnahmen unter Berliners Assistenten Fred Gaisberg. Obwohl mit der frühen Aufnahmetechnik nur ein begrenzter Klangbereich erfasst werden konnte, wurde versucht, ein möglichst breites musikalisches Spektrum abzudecken. Kürzere klassische Stücke und Opernarien gehörten ebenso zum Katalog wie beliebte Tanzmusik und die neuesten Operettenmelodien. Schon bald begann man sich in ganz Europa nach den besten Interpretinnen und Interpreten für die Schallplattenproduktionen umzusehen.

Im Juli 1900 ließ Emil Berliner das vom amerikanischen Maler Francis Barraud gemalte Bild mit dem sehnsuchtsvollen Hund Nipper als Markenzeichen seiner Gramophone Company registrieren. „His Master’s Voice“ war geboren und Nipper wacht heute noch über die Klangqualität der Firma EMI.

Ab 1910 wurden Grammophone und die Musik auf Schallplatten endgültig zum Massenphänomen (Abb. 11):

Abb. 11 – HMV London Store, Oxford St., 1920s

Die ersten Stars der jungen Schallplattenindustrie waren Enrico Caruso (1873–1921) (Abb. 12), der ab 1902 bei Berliners Londoner Gramophone Company engagiert war:

Abb. 12 – Enrico Caruso mit Phonograph Victrola, ca. 1918

und Louis Armstrong (1901 – 1971) mit seinen Hot Five (Abb. 13), der ab der Übernahme von Okeh-Records 1926 bei Berliners Victor Talking Machine Company in den USA verpflichtet war:

Abb. 13 – Louis Armstrong & the Hot Five, ca. 1926

Der wohl nachhaltigste Künstler der Schallplattengeschichte war der englisch-amerikanische Dirigent Leopold Stokowsi (1882 – 1977) (Abb. 14):

Abb. 14 – Leopold Stokowski in der Carnegie Hall, 1947

Er schuf zwischen 1917 und 1973 über 700 Tonaufnahmen und beeinflusste u. a. in der Stereophonie und bei Aufnahmen von Langspielplatten technische Entwicklungen mit. Stokowski machte seine erste Schallplattenaufnahme mit dem Philadelphia Orchestra, für die Victor Talking Machine Company im Oktober 1917 (Brahms Ungarische Tänze) und seine letzte Aufnahme 1973, mit 91 Jahren, mit dem International Festival Orchestra, für Cameo Classics (Tschaikowskis 5. Symphonie). Damit ist Stokowski der Künstler mit den meisten Aufnahmen der Schallplattengeschichte (wahrscheinlich gefolgt von Nana Mouskouri – wenn man mal Ashla Bhosle und Lata Mangeshkar ignoriert, die jede bis zu 11.000 Aufnahmen als Backgroundsänger für Bollywood-Produktionen gemacht haben sollen).

Allein in den USA erreichten die jährlichen Plattenverkäufe 1920, 150 Millionen Stück. Die Schallplatte war das dominante Audioformat und sollte es für den größten Teil des 20. Jh. bleiben – bis seine Absätze 1983 von der Compact Cassette und 1989 von der Compact Disk überholt wurden (die sie dann ironischer Weise 2019 selber wieder überholte).

Seit 1910 gehörte ein Gerät zur Musikwiedergabe zur Standardausstattung gehobener bürgerlicher Wohnkultur (Abb. 15):

Abb. 15 – Großbürgerlicher Berliner Haushalt, ca. 1910

Ab ca. 1920 kamen Radios hinzu und bedrohten vorübergehend den Aufstieg der Grammophone. Die Kunden konnten zwischen eigenständigen Grammophonen (Abb. 16)

Abb. 16 – His Master’s Voice Grammophone, ca. 1928 (© Sammlung Dirk Naumann)

eigenständigen Radios (Abb. 17):

Abb. 17 – RCA Superette R8, ca. 1930

oder ab den 30ern Kombigeräte wählen (Abb. 18):

Abb. 18 – Philips Aachen Super D59, 1940s

Die Geräte waren so designed, dass sie sich mehr oder weniger nahtlos in die bestehende zeitgenössische Wohnlandschaft integrierten (Musiktruhen, die aussahen, wie Kommoden oder Anrichten) (Abb. 19 & 20):

Abb. 19 & 20 – Musiktruhe Grundig 1260W, 1950

Die Anforderungen der Kunden und damit die Marketingaussagen der Hersteller fokussierten sich von Anfang an auf 3 Bereiche: Klangqualität, Design und Benutzerfreundlichkeit. Parallel dazu gab es seit den 1920ern einen Trend zu Mobilität. Diese vier bestimmen bis heute – je nach gängiger Mode, persönlichen Präferenzen und Einsatzbereich – in unterschiedlicher Reihenfolge die Kaufentscheidung der Konsumenten.

Der Begriff „HiFi“ als Abkürzung für „High Fidelity“ stammt wahrscheinlich von dem britischen Toningenieur und Lautsprecherentwickler H.A. Hartley: „I invented the phrase „high fidelity“ in 1927 to denote a type of sound reproduction that might be taken rather seriously by a music lover.”

Da, trotz vielfältiger Verbesserungen, die Laufzeit der Schallplatten bis Ende der 20er Jahre immer noch nur ca. 4-6 Minuten pro Plattenseite betrug, wurden für musikalische Werke, die länger dauerten – vor allem Werke der klassischen Literatur – mehrere Schellackplatten zu einem „Album“ zusammengebunden. Die Firma RCA Victor Co experimentierte zur Verlängerung der Spieldauer mit einer Reduzierung der Umdrehungsgeschwindigkeit auf 33 1/3 U/Min. und präsentierte am 17. September 1931 die erste „Langspielplatte“, bei der ein ganzes Album auf eine Platte passte: Beethovens 5. Symphonie, gespielt vom Philadephia Symphony Orchestra unter Leopold Stokowski, auf einer Platte mit 2x ca.16 Min..

Die Columbia Broadcasting Systems Inc. (CBS) stellte schließlich am 21. Juni 1948 die vom Ungarisch-amerikanischen Physiker Peter Carl Goldmark entwickelte Polyvinylchlorid- (Vinyl-)Langspielplatte („Long Playing Record“, LP) mit Mikrorille und einer Spieldauer von 23 Min. pro Seite vor. Vinylplatten waren günstiger, in besserer Qualität zu produzieren und weniger zerbrechlich als Schelllackplatten und setzten sich ab Mitte der 50er Jahre in Europa und Amerika durch (in Asien und Südamerika wurden Schellacks noch bis in die späten 60er Jahre produziert).

Mitte der 50er Jahre – nach einem schweren Einbruch des globalen Marktes im Zuge des 2. Weltkrieges und damit einhergehendem Materialmangels (z.B. Schellack) – nahm die Musikindustrie einen ungeahnten Aufschwung. Die Musiktruhen entwickelten sich im Zuge des Wirtschaftswunders spätestens ab den 60er Jahren zum Statussymbol für das Wohnzimmer – so wie das Automobil vor der Tür.

Die Aufnahmetechnik entwickelte sich Mitte der 50er Jahre hin zu 2- bzw. 3-Spuraufnahmen, mit der Folge, dass ab Anfang der 60er Jahre bei den Konsumenten der eine Lautsprecher um einen zweiten ergänzt wurde und die Musiktruhen sich immer mehr zu Wohnzimmeraltären entwickelten (Abb. 21):

Abb. 21 – Braun RS10 W Stereo, 1961

Ab den 60er Jahren drifteten die 3 Anforderungen der Konsumenten an ihre Musikwiedergabegeräte zunehmend auseinander: die einen legten größeren Wert auf Integration der Musikgeräte in das Wohnambiente, in Form von immer komplexeren Musiktruhen, die sich auch ausgefallenen Inneneinrichtungsstilen anpassten (Abb. 22 & 23):

Abb. 22 – General Electric – Scandia, 1968

Abb. 23 – Werbung Electrophonic Apollo System, ca. 1975

Sie waren zumeist als Kompaktanlage oder Toplader konzipiert (flach und von oben zu bedienen, wie ein Regiepult).

Die anderen legten größeren Wert auf eine möglichst realistische Wiedergabequalität und akzeptierten dafür Geräte, die ihren technischen Charakter nicht verleugnen konnten, in Form von semi-professionellen Einzelgeräten mit Studiocharakter (Abb. 24):

Abb. 24 – Werbeanzeige Fisher Stereosystem, Mai 1960

Nicht zuletzt der Wettlauf ins All der Supermächte, der ab den 60er Jahren mit starker Medienpräsenz geführt wurde, führte bei der breiten Bevölkerung zu einem gestiegenem Interesse an Wissenschaft und Technik sowie dem Wunsch ein Stück Hochtechnologie auch zuhause zu besitzen. Die HiFi-Anlage wurde zum Modernismus-Statussymbol des Besitzers.

Später dann, in den 70ern kamen klassische HiFi-Racks auf, wie ein Studiotechnik-Turm mit Plattenspieler obendrauf, den nur Papa bedienen durfte (Abb. 25). Alle anderen mussten andächtig davor sitzen und lauschen. Selbst die Lautsprecher sahen aus wie Studiomonitore. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran?

Abb. 25 – Pioneer Rack

Erst gesellte sich ab den 70er Jahren noch ein Compact-Cassetten-Abspielgerät zum Plattenspieler und Tuner, später dann, ab Anfang der 80er Jahre, noch ein CD-Abspieler. Dafür verschwand der 8-Band Equalizer und die Bandmaschine (Abb. 26).

Die Compact-Cassette hatte einen langsamen Start. Obwohl schon am 28. August 1963 von Philips auf der 23. Großen Deutschen Funk-Ausstellung in Berlin vorgestellt, dauerte es noch 8 Jahre, bis sie aufgrund von Verbesserung der Bandtypen (Beschichtung mit Chromdioxid ab 1971 bzw. Reineisen/Metall ab 1978) und Rauschunterdrückung (Dolby-B ab 1968) mit dem 201 Tape Deck von Advent 1971 in HiFi-Zirkeln Akzeptanz fand. Sie brachte den Kunden mehr Spaß durch Interaktion, da die HiFi-Jünger sich nun wie kleine Toningenieure fühlen konnten. Die Compact-Cassetten-Rekorder führten zwei Entwicklungen ein, die im 21.Jh. wegweisend für die Art und Weise des Musikkonsums werden sollten:

- Mit der Aufnahmemöglichkeit entstand erstmalig die Möglichkeit für eine breite Masse, ihr eigenes Musikprogramm zu gestalten. Dies war zwar früher schon mit den Bandmaschinen und 8-Track-Tape möglich, aber aufgrund von deren Preis und Umständlichkeit in der Bedienung fanden sie nur geringe Verbreitung.

- Die kompakte Abmessung der Compact-Cassette ermöglichte erstmalig echte mobile Geräte.

Der Erfolg der Compact Cassette war so durchschlagend, dass ab 1983 die Umsätze mit vorbespielten Cassetten die von Schallplatten überflügelten.

Abb. 26 – Braun Rack – Atelier Series, 1983

Rückkopplung der Kultur des Musikhörens auf die Kultur des Musikmachens

Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass die Technologie der Klangaufzeichnung nicht nur die Kultur des Musikhörens seitens der Konsumenten, sondern auch die Interpretationspraxis der Musiker grundlegend verändert hat. Allein die Tatsache, dass die Interpretation, sobald sie in einer Aufnahme fixiert ist, ihren raumzeitlichen Kontext und die darin verankerte Unwiederholbarkeit verliert, hat Konsequenzen für die Herangehensweise des Interpreten an das Werk. Zudem fokussiert die Abwesenheit des Publikums im Aufnahmestudio den Interpreten auf sich selbst und die Interaktion mit einem Team von Technikern und dem Produzenten. Zwei entgegengesetzte Beispiele für den Einfluss der Aufnahmetechnik auf den Interpreten sind Sergiu Celebidache und Glenn Gould. Während ersterer Studioaufnahmen vehement ablehnte, weil er die Vergänglichkeit und Unwiederholbarkeit als elementaren Bestandteil des Musizierens verstand, verzichtete letzterer ab 1964 komplett auf Live-Konzerte, um an seinem Klangideal zu basteln, das er nur im Studio finden zu können meinte.

Die Möglichkeit beim Aufnehmen in mehreren „Takes“ (im Klassikbereich sind 10-15 Takes pro Aufnahme üblich) perfekte und fehlerfreie Musik zu produzieren wird wiederum zum Maßstab für die Erwartungshaltung des Publikums in Live-Konzertsituationen. Immer wieder berichten Interpreten von den Schwierigkeiten, ihren eigenen Aufnahmen in der Aufführungspraxis gerecht zu werden. Selbst ein so bedeutender Dirigent wie Georg Solti scheiterte 1983 in Bayreuth an seiner maßstabsetzenden Einspielung von Wagner’s Ring des Nibelungen für die britische Decca, die aufnahmetechnisch von John Culshaw betreut worden war. Zudem führt die Verfügbarkeit von, als Referenz kategorisierten, Interpretationen zu einer Angleichung der Werkinterpretation über Länder- und Schulgrenzen hinweg. Früher klang ein russischer Sänger oder Pianist fundamental anders als ein Deutscher oder Französischer. Heute haben sie sich alle auf hohem Niveau angeglichen.

Damit die Aufnahme zuhause in den eigenen vier Wänden über zwei mehr-oder-weniger punktförmig abstrahlende Lautsprecher gut klingt, muss sie während der Aufnahme bereits von den Aufnahmetechnikern darauf angepasst werden (Klangdesign). Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass irgendeine gut klingende Aufnahme, die tatsächlichen Verhältnisse im Studio oder im Konzertsaal neutral wiedergibt – auch nicht von einer idealen Klangposition (wie z.B. dem Dirigentenpult) aus. Die Annahme, die Aufgabe der Techniker habe sich auf eine klanggetreue Wiedergabe der Interpretation zu beschränken, verdankt sich einem Missverständnis, das die Plattenfirmen als Bestandteil ihrer Marketing-Strategien nach Kräften genährt haben. Das Mikrofon ist kein technischer Ersatz für das menschliche Ohr, das Wohnzimmer kein Konzertsaal und der Lautsprecher als punktförmige Schallquelle mit den komplexen Resonanzverhältnissen eines Musikinstruments oder gar eines ganzen Ensembles im Konzertsaal nicht im Mindesten zu vergleichen. Jeder Versuch, einen im Konzertsaal als ideal angenommenen Klangeindruck in den häuslichen Umgebungsbedingungen zu rekonstruieren, ist unvermeidbar mit umfassenden Eingriffen seitens der Technik in das Klanggeschehen und damit in die Interpretation verbunden. Die Aufnahmetechnik hat somit einen nicht unerheblichen Anteil der Werkinterpretation übernommen. Das berühmteste Beispiel hierfür mag DECCAs Wagner-Ring des legendären Produzenten John Culshaw sein, in dem er die Aufnahmetechnik in einer Weise nutzte („SonicStage“), um das Bühnendrama in all seinen Details und räumlichen Verhältnissen viel authentischer akustisch wiederzugeben, als man es üblicher Weise in einer Opernaufführung live sehen und hören würde. Diese Realisierung führte dazu, dass viele im Recording-Zeitalter erfolgreichen Dirigenten, intensiv Anteil an den Details der Aufnahmetechnik, Mikrophonierung und Abmischung nahmen, so z. B. Leopold Stokowski oder Herbert von Karajan. Stokowski z.B. beanspruchte mit Vehemenz die Kontrolle auch über die technische Realisierung seiner Klangauffassung („No one controls Stokowski’s sounds but Stokowski“). Ihm wurde eigens ein Kontrollpanel gebaut und neben das Dirigentenpult gestellt, um die ständigen Konflikte mit den Aufnahmetechnikern zu entschärfen.

Diese, erst durch die Aufnahmetechnik entstandenen Einflüsse auf die Werkinterpretation, wirft Fragen über das vielbemühte Konzept der „Werktreue“ auf. Den Werken der Klassik ist durch die moderne Kultur des Musikhörens ein klangtechnischer Aspekt hinzugefügt worden, den sie – allen Originalklang-Bemühungen zum Trotz – zum Zeitpunkt ihrer Entstehung noch gar nicht haben konnten.

Wie hörten die Menschen Musik zuhause mit ihren Wiedergabegeräten?

Am Anfang war das Musikhören ein Gemeinschaftsereignis, an dem die ganze Familie teil nahm. Man versammelte sich um das Wiedergabegerät und teilte bedeutsame Musikübertragungen aus dem Radio ebenso wie die täglichen Nachrichten oder Neuerwerbungen auf Platte (Abb. 27 & 28):

Abb. 27 & 28 – Familien vor dem Radio, frühe 1930er & 1940er Jahre

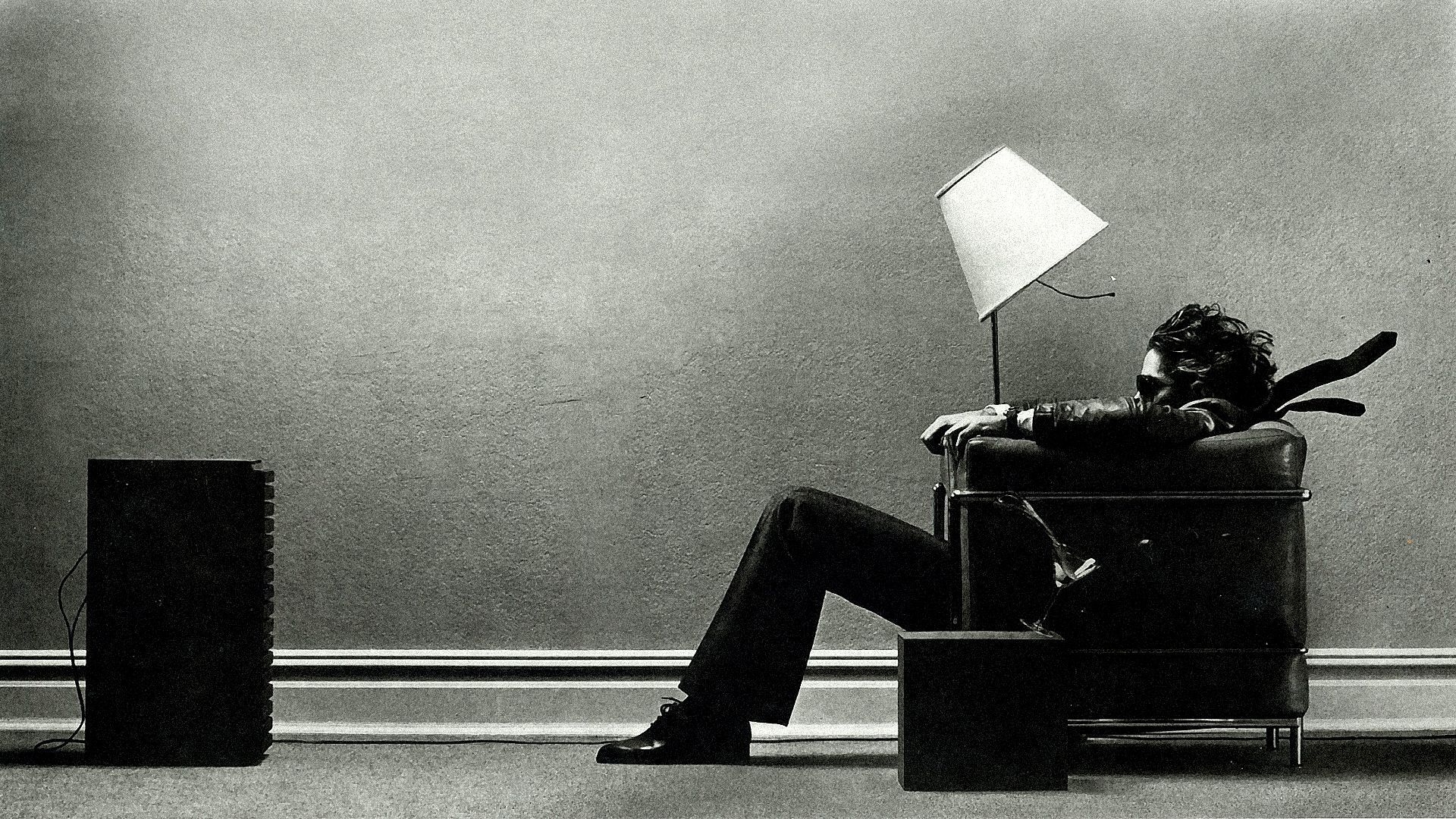

Später, ab den 1960er Jahren, wurde das Musikhören mehr zu einer solitären, primär männlichen Domäne. Aufgrund der zwischenzeitlich aufgekommenen Stereophonie saß der Hörer nun alleine mit einigem Abstand in der Mitte vor den Wiedergabegeräten. Der hart arbeitende Mann des späten 20. Jh. suchte mit seiner HiFi-Anlage nach Zerstreuung und Entspannung – eine Art emotionalem Eskapismus (Abb. 29 & Abb. 30):

Abb. 29 – Frank Sinatra in seinem Haus in Palms Spring, 1963 mit Ampex Bandmaschine und McIntosh Verstärker

Abb. 30 – Steve Jobs in seinem Woodside Heim in Kalifornien, 1982 – Zenartig bis auf die super exklusive Stereoanlage

Für die Aficionados: Steve Jobs ließ sich für das Time Magazin von Diana Walker mit seiner sorgfältig zusammengestellten Anlage ablichten, bestehend aus: Plattenspieler: Michell MK1 GyroDec, Lautsprecher: Acoustat Monitor 3s, Vorverstärker: Threshold FET-One, Endstufen: Threshold STASIS-1 und einem streunendem Tuner: Denon TU-750s.

Warum sich die Frauen aus dem Musikkonsum verabschiedet haben, bleibt ein ewiges Rätsel. Vielleicht, weil sich ab den 60ern Stereoanlagen von Musikmöbeln (Einrichtungsobjekte – Frauendomäne) zu technischen Einzelgeräten (Technologie – Männerdomäne) gewandelt haben?

Der Fokus der HiFi-Hersteller auf eine primär männliche Kundschaft wurde höchstens dadurch aufgelockert, dass die Werbung dem klassischen HiFi-Junggesellen der 70er Jahre zu suggerieren versuchte, dass eine ordentliche HiFi-Anlage zum Anziehen paarungswilliger, weiblicher Artgenossen geeignet ist (Abb. 31 & 32):

Abb. 31 – Sony HP-188 Werbeanzeige, Playboy Magazin, September 1970

… und was in Stereo gut funktioniert, sollte in Quadro noch besser gehen … oder nicht?

Abb. 32 –Werbung Akai Quadrophonie Anlage, AKAI 280D-SS, AKAI AS-8100S und AKAI ST-300, 1975

… und sollte das mit den paarungswilligen Artgenossen doch nicht funktioniert haben, konnte der klassische HiFi-Junggeselle immer noch mit seiner Anlage „Vollgas geben“ und seinem Eskapismus ganz alleine frönen (Abb. 33):

Abb. 33 – ‘Blown Away’ Maxell Werbung mit JBL L100 von Steve Steigman, 1978

Das blieb dann mehr oder weniger so bis zum Ende des 20. Jh. Zum Endes des Jahrhunderts starb klassisches HiFi aus: Die großen Namen: Marantz, Fisher, Sansui, Denon, Kenwood, Sony, Luxman, Onkyo, Pioneer, Technics aber auch im Deutschsprachigen Raum: Braun, Dual, Thorens, Saba, Wega, Grundig, Nordmende gingen pleite, wurden verkauft oder wendeten sich zukunftsträchtigeren Geschäftsfeldern zu, wie TV/Video oder mobile Unterhaltungselektronik. Der Untergang kam nicht über Nacht: schon ab den späten 80er Jahren begann der Abstieg: die großen HiFi-Hersteller setzten – in dem Bemühen sich den ändernden Kundenbedürfnissen anzupassen – zunehmend auf Komplettsysteme, Midi-Komponenten und Lo-Fi, Low-Budget-Produkte mit Doppelkassettendeck und Super-Bass-Booster. Die sahen in ihrem Plastikgewand ebenso billig aus, wie sie klangen und waren nicht geeignet die Unternehmen zu retten. Aus irgendeinem Grunde hatten die großen HiFi-Hersteller des 20. Jh. nicht die richtigen Antworten auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse der Jahrtausendwende gefunden.

III. Schöne neue Welt – Das Musikhören ab 2000

Was war geschehen? Ab hier wird es naturgemäß etwas trübe, aber im Grunde revolutionierten fünf technische Entwicklungen ab dem Ende des 20. Jh. die Art und Weise, wie die Menschen Musik konsumieren:

1. Mobilität der Abspielgeräte: Musikwiedergabe wurde zwar schon früh mobil, um Musik auch außerhalb der eigenen Wohnräumlichkeiten hören zu können:

- Das erste mobile Koffer-Grammophon kam 1913 heraus (Decca Portable von Barnett Samuel & Co.),

- ab den 20er Jahren gab es verschiedene Ansätze, Röhrenradios in Automobilen einzubauen. Das erste kommerzielle Autoradio wurde 1924 in New South Wales, Australien, von der Firma Kelly Motors in ein „Summit“ Model eingebaut,

doch waren all diese Geräte noch an relativ große Hardware gebunden und nur eingeschränkt mobil. Der Durchbruch in der Mobilität kam 1979 mit Sonys Walkman (Abb. 34) – obendrein noch zu einem Teenager-freundlichen Preis. Musik wurde praktisch immer und überall für (fast) alle verfügbar. Ab da, kapselten sich Millionen primär junger Menschen mit zwei schaumstoffbezogenen Kopfhörern von ihrer Umwelt ab:

Abb. 34 – Sony Walkman Cassette, 1979

Obendrein war es auch schon möglich, das Musikprogramm durch selbst-zusammengestellte Compact-Cassetten zu personalisieren.

2. Digitalisierung der Musik: die Modulierung analoger Musik in digitale Signale ermöglichte vielfältige Vereinfachungen (und damit Kostenersparnis) auf der Produktionsseite, aber auch verlustfreie Kopier- und Vervielfältigungsmöglichkeiten auf der Konsumseite, was die Anbieter der Musik in eine tiefgreifende Krise stürzte, an deren Folgen sie bis heute laborieren. Die Killer-Anwendung für klassische physische Musiktonträger kam 2001 von Apple. Der iPod vereinigte die Mobilität des Walkman mit den Vorteilen an Klangqualität und Bedienerfreundlichkeit digitaler Musikspeicherung (Abb. 35):

Abb. 35 – Apple iPod, 2001

3. Günstige Internetbandbreite: Ab der Jahrtausendwende entwickelte sich das Internet als weltumspannendes Netzwerk und ermöglichte u.a. nicht nur zum einen die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Musik, sondern auch zum anderen (Musik-)Dateien schnell und kostengünstig zu transferieren.

4. Rückkehr zu Visualität: Historisch betrachtet war Kulturkonsum immer ein primär visuelles Erlebnis – selbst in der Oper und im Konzert. Mit der Entwicklung von Tonwiedergabegeräte für den Hausgebrauch, verschob sich ein großer Teil des Musikkonsums zu einem rein auditiven Erlebnis. Als Folge immer größerer und billigerer Internetbandbreite werden Videos in hoher Qualität immer und überall verfügbar, so dass Musik zunehmend nicht mehr nur rein auditiv, sondern wieder in Kombination aus Video und Audio konsumiert wird.

5. Aufbau gigantischer Online-Musikbibliotheken: Ab der Jahrtausendwende wurden zunehmend gigantische Musikarchive günstig verfügbar (Streamingdienste zu EUR 9,90 pro Monat für 60 Mio. Titel oder kostenfrei via Youtube). Damit ist der Zugang zu Musik dramatisch vereinfacht und vom Online-Zugang abhängig gemacht worden.

Parallel zu diesen technischen Veränderungen, änderten sich auch die sozialen Lebens- und Verhaltensweisen der Menschen:

1. Geänderte Lebens- und vor allem Arbeitsverhältnisse verwischen die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben, so dass eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Freizeitverhalten nicht mehr gegeben ist. Mit der Folge, dass viele Menschen ihre Aktivitäten parallelisieren und z.B. Musik nicht mehr in abgegrenzten Freizeiten zuhause konsumieren, sondern auf dem Weg zur/von der Arbeit oder während der Arbeit oder während anderer Aktivitäten, wie z.B. Sport oder Hausarbeit.

2. Billige Internetbandbreite befördert die permanente Online-Vernetzung und -Interaktion der Menschen, sowohl in ihren Arbeits- als auch ihren Freizeitverhalten, mit der Folge, dass alles relevante Sozialverhalten Online-Verhalten wird bzw. was nicht online vernetzbar ist, drastisch an Interesse und Bedeutung verliert.

3. Personalisierung und Individualisierung aller Online-Verhaltensweisen – auch der Musik und ihrer Abspielgeräte. Online-Algorithmen versuchen, den Nutzer und seine Vorlieben kennen zu lernen, und erstellen eine nicht enden wollende Liste mit auf ihn zugeschnittenen Vorschlägen.

4. Freemium-Mentalität der Internetgeneration, bzw. Mieten statt besitzen. Die durch das Internet sozialisierten jüngeren Generationen sind gewohnt, erst einmal etwas scheinbar umsonst zu bekommen bzw. für die Gegenleistung ihrer persönlichen Daten. Entsprechend haben sich die Erwartungen an Anbieter von Musikhard- und –Software gewandelt. Moderne Pricingmodelle beinhalten oft eine günstige oder gar kostenlose Vorableistung, kombiniert mit einem Abomodell mit zeitlicher Mindestbindung (z.B. Mobilfunk, TV-Streaming etc.).

5. Bis Ende des 20. Jh. war die Stereoanlage zuhause ein perfektes soziales Statussymbol, wie der Arbeitgeber, der Farbfernseher oder das Auto vor der Tür. Bis zum Ende des 20. Jh hat man in der westlichen Welt seinen sozialen Status wesentlich durch Zurschaustellung des eigenen materiellen Vermögens und der eigenen immateriellen Zeitgemäßheit, d.h. Technikaffinität und -beherrschung demonstriert. Die ostentative Zurschaustellung von materiellem Reichtum – zumindest von Alltagsgegenständen (wie Kühlschrank, Handy, Fernseher, Stereoanlage, Auto usw.) – als Signal für den sozialen Status ist deutlich zurückgegangen. Eine Villa oder eine Jacht ist natürlich immer noch ein starkes Statussymbol, aber Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind es nicht mehr. Mit dem Anstieg des allgemeinen Lebensstandards verfügt jeder mehr oder weniger über die gleichen Gebrauchsgegenstände für den täglichen Gebrauch. Heutzutage kann man niemanden mehr mit einem Kühlschrank oder einem Fernseher beeindrucken. Seit dem 21. Jahrhundert beweisen vor allem junge Verbraucher ihren Status durch ihr Online-Verhalten und die Beherrschung der Technik. Selbstdokumentation und Online-Vernetzung bieten im 21. Jahrhundert ein viel größeres Statuspotenzial als jede Hardware im Wohnzimmer, die ohnehin kaum jemand je zu Gesicht bekommt.

Mit der Kombination dieser fünf technischen und fünf sozio-ökonomischen Entwicklungen, verlagerte sich die Art und Weise, wie die Menschen Musik konsumieren so drastisch, dass die etablierten Anbieter nicht mehr mithalten konnten:

1. Musik ist in Dateiformat verfügbar und ist von spezifischen Datenträgern (Band, Schallplatte, CD) losgelöst

2. Video ist ein bedeutsamer Teil des Musikkonsums geworden

3. Durch Digitalisierung und technischen Fortschritt ist die Klangqualität selbst relativ einfacher Musikwiedergabegeräte in den letzten 40 Jahren dramatisch gestiegen. Sie hat inzwischen mglw. einen Punkt erreicht, wo für die Masse der Menschen, große High-End Audio Komponenten keinen, für sie mehr nachvollziehbaren, Mehrwert bieten.

4. Hochwertige Musikgeräte haben folglich keinen Stellenwert mehr im Mainstream des modernen Musikkonsum. Deren Notwendigkeit mit Argumenten der Klangqualität zu begründen, zieht entsprechend nicht mehr. Die zum Musikhören benötigten Gerätschaften sind durch vernetzte mobile Geräte, wie Smartphone und Tablet ausreichend vertreten. Allenfalls noch der Bluetooth- oder WLAN-fähige Lautsprecher, der sich allerdings bis zur Unsichtbarkeit im Wohnambiente integrieren muss, wird akzeptiert.

5. Bestanden die Anforderungen an Musik-Wiedergabegeräte bis dahin primär aus: Klangqualität, Design und Benutzerfreundlichkeit, änderte sich das durch die oben genannten technischen und sozio-ökonomischen Umwälzungen nun hin zu (auf Neu-Deutsch): Accessability, Portability und Convenience– also Zugänglichkeit, Mobilität und Nutzerfreundlichkeit.

6. Die eigene Musiksammlung (bestehend aus Favoriten und Playlisten bei Streamingservices und im Besitz befindlichen Dateien auf Cloudspeichern) ist irgendwo im World-Wide-Web abgelegt und soll auf allen Endgeräten zu jeder Zeit in gleicher Weise abrufbar sein: auf dem HiFi-System im Wohnzimmer, dem kleinen Audio-System im Arbeitszimmer, aber auch auf dem All-in-One-System im Bad und dem Radiowecker im Schlafzimmer und natürlich auf allen Smartphones und Tabletts sowie im Car-Entertainment-System im Auto. Dies könnten Hardware-Hersteller aber nur liefern, wenn sie Vollsortimenter vernetzter Unterhaltungselektronik wären bzw. Kooperationen mit entsprechenden Firmen eingehen würden, d.h. neben HiFi-Geräten auch Küchenradios, Autoradios, Fernseher und Smartphones etc. produzieren würden.

7. Die Jugend war seit den 50er Jahren wichtiger Träger der Entwicklung der HiFi-Industrie. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Jugend weitgehend aus HiFi verabschiedet. Sie hat beim Musikkonsum andere Prioritäten, als hochwertige Klangwiedergabe:

- „Coolnessfaktor“ neuester mobile Devices

- Musik nicht nur hören, sondern auch sehen

- Vernetzung und Teilen ihres Musikkonsums mit Freunden (von denen jeder Teenager heutzutage ja zumindest einige tausend hat)

- Unbegrenzte Musikauswahl und –Verfügbarkeit möglichst umsonst

- Musikkonsum ist weniger konzentriertes Musikhören (bei dem die Audioqualität eine Rolle spielen würde), sondern mehr Beschallung des Raumes mit Hintergrundmusik für andere Aktivitäten (wobei die Audioqualität keine größere Rolle spielt)

8. Musik ist von einem Kulturgut, das mit entsprechendem Respekt behandelt wurde, zu einem Life-Style-Accessoire mutiert, wie ein Raumduftspray, das zur Gestaltung der jeweiligen Stimmung und Atmosphäre dient – das vor allem nebenbei, während anderer Aktivitäten, konsumiert wird. Laut einer Studie der Universität Hamburg zur „Zukunft der Musiknutzung“, 2018, wird Musik aktiv nur noch während der Hausarbeit und dem Autofahren konsumiert. Die Frage wann die Menschen Musik konzentriert und ausschließlich konsumieren, wurde gar nicht mehr gestellt.

9. In Summe ist heutzutage Musik (samt Videos) in gigantisch großer Auswahl kostengünstig in guter Qualität überall und jederzeit verfügbar. Die kostenfreie Musik kann über verhältnismäßig billige Abspielgeräte (im Vergleich zu klassischen HiFi-Geräten; z.B. Smartphone oder Computer oder Notebooks) in akzeptabler Qualität wiedergegeben werden. Die einzige Voraussetzung zu deren Genuss ist Online-Vernetzung des Musikkonsums.

Damit hat sich die Kultur des Musikhörens gewandelt, von einem mehr oder weniger konzentriertem, selbstbestimmten, rein auditiven Konsum ausgewählter Musikstücke während bewusster Erholungszeiten zu einer primär mobilen Hintergrundberieselung während anderer Aktivitäten über das Smartphone oder das Car-Entertainmentcenter durch zunehmend fremdbestimmte softwaregesteuerte Playlisten.

Abb. 36 – Mobiler Musikhörer des 21.Jh. beim Sport

Im Grunde ist mit diesen Entwicklungen die Musik an sich und auch die dafür nötigen Abspielgeräte massiv entwertet worden. In der Folge auch das Musikhören selber. Insbesondere ist der Musikkonsum von der Onlinewelt mit Ihren spezifischen Werten und sozialen Verhaltensweisen abhängig geworden. In gewisser Weise ist dies der Preis, den die gesamte Musikindustrie dafür zahlt, dass die großen Plattenlabels ihr – durch die digitale Revolution (die sie ja selber begonnen haben) abhanden gekommenes Vertriebs- und Distributionsmodel – reparieren konnten.

Diese Entwicklung ist zweifelsohne nicht zum Nachteil der Kunden, die einfacher und günstiger an mehr hochwertige Musik herankommen als jemals zuvor. Die Entwicklung ist zum einen durch die Entwertung des Musikhörens ein kulturhistorisches Problem und zum anderen ein Problem für die Hersteller klassischer HiFi-Gerätschaften. Nach dem Verschwinden der großen klassischen Hersteller, ist die Herstellerlandschaft heutzutage auseinandergedriftet:

- Auf der einen Seite gibt es eine Vielzahl kleiner Manufakturen (mit jährlichen Umsätzen unter EUR 10 Mio.), die sich auf eine exklusive audiophile Klientel mit z.T. extrem hochpreisiges High-End fokussieren, aber aufgrund ihrer Kostenstruktur in weiten Teilen mit dem wirtschaftlichen Überleben ringen und nur durch viel persönliche Leidenschaft der Gründer/Eigentümer am Laufen gehalten werden können. Hier ist eine Konsolidierung unausweichlich. Finanzinvestoren wie z.B. die FineSounds Group (inzwischen zu „McIntosh Group“ umfirmiert) haben das erkannt und einige der größten HiFi-Marken, wie Sonus faber, McIntosh, Audio Research, Wadia konsolidiert.

- Und auf der anderen Seite, die großen Internetkonzerne, wie Apple, Google und Amazon oder auch Sonos, die sich auf die Masse der audiophil weniger anspruchsvollen Life-Style-Jünger fokussieren und hier mit vergleichsweise billigen Geräten hochprofitable Geschäfte machen.

Das Mittelfeld ist mit den großen traditionellen HiFi-Herstellern verloren gegangen.

Ausblick

Die nächste Runde in der Evolution der Kultur des Musikhörens ist bereits voll im Gange:

Musik – immer und überall verfügbar – mit immer einfacherer Bedienung, war von Beginn an ein wesentlicher Treiber für Veränderungen in der Kultur des Musikhörens. Das gewinnt aber nun völlig neue Dimensionen:

- Gerade haben wir uns noch an neue Formen des Musikkonsums am Computer oder auf dem Smartphone durch Streaming mit seinem Link- und Algorithmen-gesteuerten „Stream of musical consciousness“ gewöhnt. Der Stream kennt zwar Unterbrechungen – das ständige Durch- und Weiterklicken –, aber er kennt keine Pausen. Wenn der eine Song endet, bringt der Algorithmus den nächsten. Bei einer Analyse der global führenden Musikmärkte durch die International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) im Jahr 2018 wurde u.a. ermittelt, dass

– die Befragten im Schnitt 17,8 Stunden/Woche mit Musikhören verbringen. Das ist mehr als je zuvor

– 86 Prozent aller HörerInnen diese Musik über Streamingdienste abrufen – die meiste Zeit wird bei YouTube verbracht (47 Prozent).

Wir müllen uns selber mit Musik zu. Aus einem Luxusgut ist binnen 100 Jahren endgültig ein nahezu wertloses Massenprodukt geworden, das so verfügbar ist, wie Luft. Kulturpessimisten sorgen sich nicht ohne Grund.

- Und prompt kommt auch schon der nächste Entwicklungsschritt: Musik per Sprachsteuerung vereinfacht die Bedienung weiter (Abb. 37): „Alexa, spiel mir …“

Abb. 37 – Amazon Alexa, 2017

- Die Musik müssen wir nicht einmal mehr selbst aussuchen. Selbstlernende KI-Algorithmen übernehmen das auf Basis unserer momentanen Stimmung – ermittelt durch Gesichts-Scan – und der mit der Zeit erworbenen Kenntnis unseres Musikgeschmackes. „Alexa, spiel mir was Entspannendes …“. The Music never stops. Und da sich unser Musikgeschmack zunehmend durch die Vorschläge der Algorithmen entwickelt, stellt sich irgendwann die Frage, worin unser Musikgeschmack überhaupt noch bestehen kann.

- Singles oder Alben spielen nicht mehr die Rolle wie noch vor Jahrzehnten. Stattdessen dominiert heute die Playliste. In den 70er und 80er Jahren saßen Jugendliche noch vor dem Radio und stellten ihre Mixtapes aus Hitparadensendungen zusammen. Und wehe, der Moderator quatschte in den Song hinein. Heute bedeutet Musikkonsum Flatrate hören von Playlisten, die entweder selber zusammengestellt oder von den Streamingservices vorgegeben werden. Wurden früher von den Musikfans Platten, Kassetten oder CDs ausgetauscht, werden heute online eigene Playlists erstellt und mit Freunden geteilt. Inzwischen vermarkten Streamingservices Playlisten als Hauptplattform für die Musik und Fans abonnieren Playlisten entsprechend ihrem Musikgeschmack (in Deutschland ist z.B. Spotifys „Modus Mio“ (Deutsch-Rap) mit 750.000 Abonnenten eine der am meisten gestreamten Playlisten). Spotify organisiert sogar Konzerte seiner führenden Playlisten (Modus Mio Live auf den Bühnen in Berlin und Dortmund, 2018). D.h., nicht mehr der Künstler steht im Mittelpunkt des Konzertes und des Faninteresses, sondern die Playliste. Da verwundert es nicht mehr so sehr, dass Spotify dann auch noch Merchandising für seine Playlisten anbietet (Modus Mio T-Shirt, Modus Mio Hoodie, Modus Mio Coffee Mug etc.) – so wie früher die Plattenlabels für einen Künstler – Echt Jetzt?!

- Gewinner dieser Entwicklung sind bislang neben dem Musikkonsumenten die Superstars und die großen Labels, die durch Streaming nennenswerte Einnahmen erzielen. Einen fairen Streamingdienst zu etablieren ist nicht gelungen. Vergleichsweise künstlerfreundliche Angebote wie Deezer konnten sich nicht durchsetzen; grundsympathische Roots-Plattformen wie Bandcamp bieten zwar eine Alternative, haben aber keinen Streamingdienst mit den Funktionen von Spotify oder Apple entwickelt. Stattdessen ist Spotify zum alles dominierenden Pop-Discounter geworden, der mit unseren persönlichen Daten mehr handelt als mit Musik.

- Wo das Geld landet, das die Musikindustrie nach dem vorherigen Krisenjahrzehnt inzwischen immerhin wieder einspielt, fragt sich so mancher Künstler. Denn die Beträge, die pro Stream beim Künstler eingehen, sind Almosen (Laut Digital Music News waren es zuletzt durchschnittlich gerundete 0,007 Euro/Stream bei Apple Music, 0,004 Euro bei Spotify und 0,0006 Euro bei YouTube. Bei 50.000 Abrufen käme ein Künstler demnach auf 350 Euro (Apple), 200 Euro (Spotify) bzw. 30 Euro (YouTube). Bei einem Download hingegen oder bei einer CD-Single kommen oder kamen vom Verkaufspreis etwa zwischen 13 bis 20 Prozent beim Künstler an – 50.000 Downloads wären demnach 6.500 Euro aufwärts.)

- Ästhetisch hat sich durch die Klicktokratie im Musikbusiness einiges verschoben. Songs werden bereits auf Spotify-Standards hin komponiert. Spotify zählt einen angespielten Track erst nach Überschreiten der 30-Sekunden-Marke als Abruf. Die ersten 30 Sekunden müssen also knallen. Zu Beginn des Stücks müssen entscheidende Motive schon auftauchen, der Kunde muss getriggert werden. Wobei sich die Mainstream-Massenproduktion früher am Radio-Airplay orientiert hat, tut sie es nun an den Streamingabrufen.

- … und da die Software-Algorithmen inzwischen besser wissen, was wir hören wollen, als wir selber, warum dann nicht gleich auch die Musik von KI-Systemen komponieren und produzieren lassen? Die Firma AIVA („The Artificial Intelligence composing emotional soundtrack music“) bietet Kompositionsservices im Internet. Für EUR 14/Monat kann man sich von AVIVA so viel Musik komponieren lassen und downloaden, wie man will – alles lizenzfrei. Ein Großteil der Ambientmusik, die man in Cafès, Kaufhäusern oder Clubs so hört ist inzwischen von Computern geschaffen. Ein Algorithmus hat auf einem Mate 20 Pro Smartphone von Huawei die Unvollendete Symphonie von Franz Schubert vollendet und Huawei hat sie am 6. Februar 2019 in der geschichtsträchtigen Cadogan Hall in London mit dem 66-köpfigen English Session Orchestra pompös zur Uraufführung gebracht. … Da kommt noch einiges auf uns Musikhörer zu …

- Dabei ist hardwareseitig der Fortschritt in der Entwicklung der Klangqualität im Massenmarkt rückläufig. Die meisten Menschen hören mit Bluetoothboxen und Soundbars (die 2018 über 90% der verkauften Lautsprecher ausmachten) Dynamik-komprimierte Musik in Mono. Das hat es zuletzt vor 70 Jahren gegeben.

Meine persönliche Einschätzung: Was im Zuge der Digitalisierung und der zunehmend einfachen und massenhaften Verfügbarkeit von Musik verloren gegangen ist, ist das persönliche Verhältnis zur Musik und damit auch zu den Abspielgeräten. Der Musikproduzent Rick Beato erzählt, wie er als Teenager in seinen Sommerferien Jobs angenommen hatte, um sich bestimmte Alben kaufen zu können. Sobald er die Alben besaß, hat er sie intensive gehört, ihre Coverart studiert und die Texte auswendig gelernt. Beatos Punkt ist, dass er früher für seine wenigen Musikalben einen hohen Preis bezahlen musste und sie deswegen entsprechend wertschätzte. Das ist heute einfach völlig anders. Ob man es mag oder nicht: eine allgemeine Verfügbarkeit – das heißt auch eine Demokratisierung – welcher Sache auch immer, führt zu ihrer unvermeidlichen Entwertung. Musik ist heute in gewaltigen Massen praktische kostenfrei verfügbar (Youtube) – Tidal, Spotify & Co machen heute 60 Mio. Titel mit dem Wisch eines Zeigefingers verfügbar – zu EUR 9,90 im Monat. Monatlich erscheinen tausende neuer Alben – die Digitalisierung in der Musikproduktion hat auch dazu geführt, dass heute praktisch jeder seine eigene Musik mit verhältnismäßig geringem Aufwand produzieren und online stellen kann (Soundcloud, Bandcamp). In dieser Masse an Angeboten haben die Menschen komplett den Überblick verloren und somit keine Chance mehr zu ihrem Musikkonsum ein persönliches Verhältnis aufzubauen (Tyranny of choice). Wenn 28 Jährige heutzutage Musiksammlungen mit 25.000 Alben besitzen, welche Beziehung kann der Twen dann noch zu einzelnen Alben haben? Streaminganbieter bemühen sich dem Auswahlproblem durch kuratierte Angebote entgegen zu wirken – eher mit bescheidenem Erfolg.

Musik ist tatsächlich von einem Kulturgut zu einem nahezu wertlosen Strom von Hintergrundrauschen, als Soundtrack der eigenen Lebensinszenierung der Massen, verkommen, dem die Menschen – schon aufgrund von Reizüberflutung – wenig bewusste Aufmerksamkeit schenken können. Das muss aber nicht schlecht sein. Auch vor dem 20.Jh. haben sich eher wenige Menschen mit Kultur im Allgemeinen oder Musik im Besonderen auseinander gesetzt. Im Grunde tun sie es heute genauso wenig. Aber da Musik heutzutage so billig verfügbar ist, wird es gerne zur Dekoration des Alltages massenweise eingesetzt. Und warum auch nicht? Das bringt den nicht unbedeutenden Vorteil, dass für die, die sich tatsächlich für Musik interessieren, die Auswahl noch nie so groß war.

Ich könnte mir vorstellen, dass demnächst die Hegelsche Dialektik mit einer Gegenbewegung einsetzt, die wieder mehr bewusste Aufmerksamkeit auf das Musikhören und die Klangqualität lenken wird – wie es mit dem Literaturkonsum oder dem Nahrungsmittelkonsum in den letzten 30 Jahren geschehen ist. Zentrales Element des Musikhörens ist und bleibt das emotionale Erlebnis. Nebenbei und aus Plastikgeräten, lässt sich die Emotionalität der Musik kaum erfahren. Der Vinylboom dürfte hierfür nur ein erstes Indiz sein.

© Alexej C. Ogorek

Quellen:

- Bayley (Hrsg.), Amanda, Recorded Music: Performance, Culture and Technology, (Cambridge University Press) Cambridge, New York 2009

- Blake, Andrew, To the Millennium: Music as Twentieth-Century Commodity, in: N. Cook u. A. Pople (Hrsg.), The Cambridge History of Twentieth-Century Music, (Cambridge University Press) Cambridge 2004

- Prof. Dr. Michel Clement, Universität Hamburg: Studie zur Zukunft der Musiknutzung, 2018

- P. Wicke – Musikproduktion als Interpretation, 2010

- Gideon Schwartz: Hi-Fi, Phaidon, 2019

- H.A. Hartley: Audio Design Handbook, Gernsback Library, 1958

- Schmidt Horning, Susan Engineering the Performance: Recording Engineers, Tacit Knowledge and the Art of Controlling Sound, in: Social Studies of Science, 34 (2004)

- Car History (www.carhistory4u.com/the-last-100-years/parts-of-the-car/car-radio)

- HiFi-Geräte Werbeanzeigen (www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/interesting-stereo-ads-post-a-pic-for-memory-lanes-sake.567692)

- Rick Beato: The Real Reason Why Music Is Getting Worse